在昨晚结束的一场焦点对决中,VAR(视频助理裁判)的介入再次成为赛后热议的焦点,比赛最后时刻,主队球员打入一粒看似绝杀的进球,但经过VAR长达数分钟的审核后,裁判最终判定进球无效,理由是进攻球员在接球前存在“毫米级越位”,这一判罚不仅彻底改变了比赛结果,更引发了双方球员、教练以及球迷的激烈争议。

争议瞬间:毫厘之间的越位判罚

比赛进行到第89分钟,主队前锋在反击中接队友直塞,突入禁区后冷静推射破门,全场球迷瞬间沸腾,就在球员庆祝之际,VAR提示主裁判回看这一进球,经过多次慢镜头回放,裁判认定前锋在接球瞬间肩膀略微超出对方最后一名防守球员,构成越位。

这一判罚立即引发主队球员的强烈抗议,多名球员围住裁判理论,认为VAR的介入过于苛刻,且回放画面中难以清晰界定越位的精确瞬间,主队教练在赛后发布会上愤怒表示:“现代科技本应帮助比赛更加公平,但现在却成了扼杀激情和流畅性的工具,这种‘毫米级越位’根本违背了足球运动的初衷。”

VAR再成焦点:技术还是主观?

这并非本赛季首次因VAR判罚引发大规模争议,尽管VAR技术的初衷是减少误判,但其实际应用却屡屡陷入“过度干预”或“标准不一”的批评,反对者认为,VAR破坏了比赛的连贯性,且最终判罚仍依赖裁判的主观判断,导致争议频发。

本场比赛中,除了越位判罚外,VAR还两次介入疑似点球的争议,第一次,客队后卫禁区内疑似手球,但裁判未判罚;第二次,主队球员在争顶时与对方门将碰撞,VAR同样维持原判,这些判罚进一步激化了双方的不满情绪。

球迷与专家反应两极分化

赛后,社交媒体上关于VAR的讨论迅速升温,部分球迷支持裁判的严谨,认为规则就是规则,无论越位多轻微都应判罚,而另一派则嘲讽道:“按照这种标准,以后进球前得先拿尺子量一量。”

足球评论员李明(化名)在节目中分析称:“VAR的初衷是好的,但目前的执行方式需要优化,比如越位判罚可以设置‘容忍区间’,避免因身体部位的微小超出就否定进球,裁判的沟通透明度也需提高,应让现场和观众更清楚了解判罚依据。”

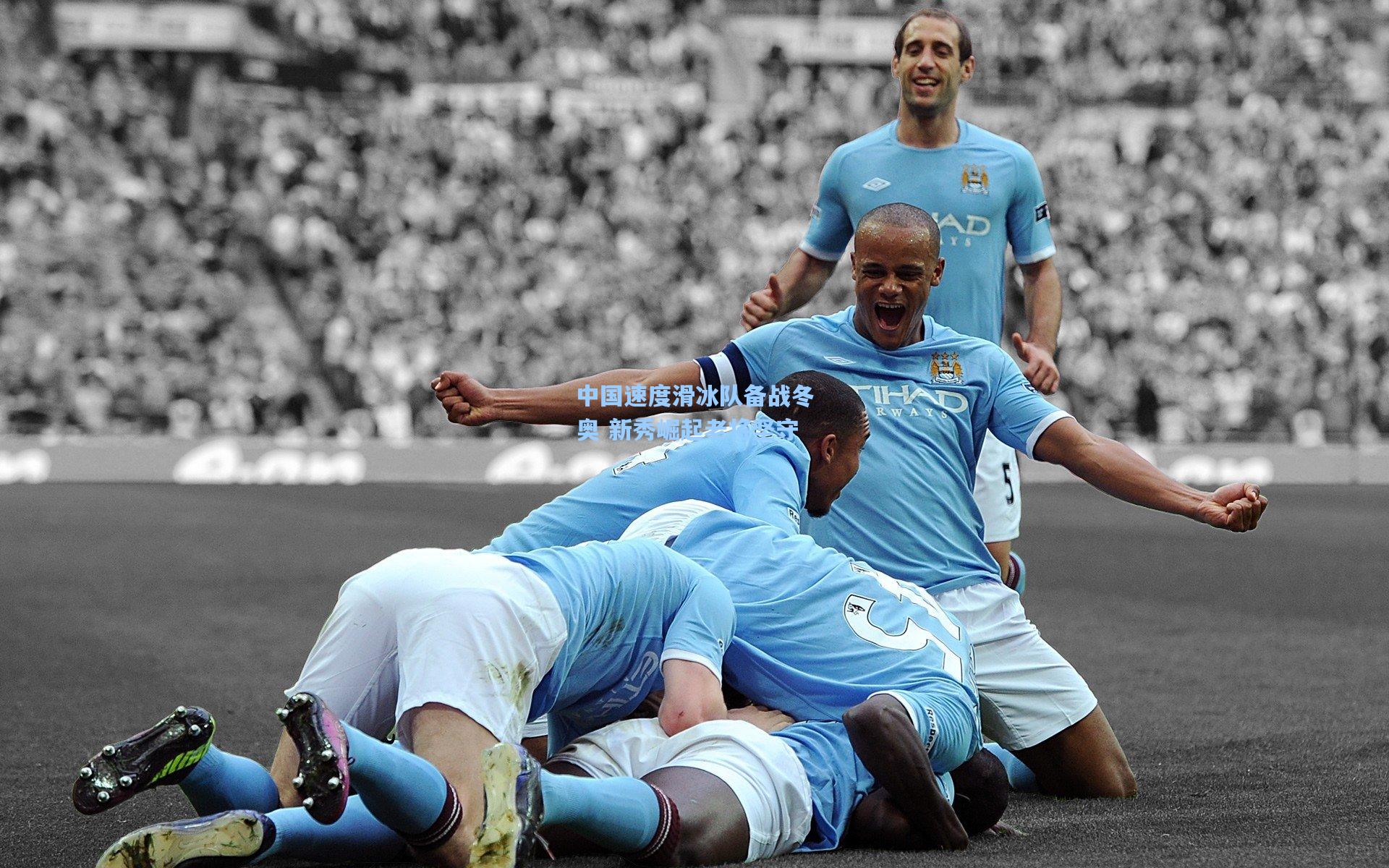

球员情绪失控 比赛草草收场

争议判罚后,主队球员情绪明显失控,补时阶段,一名中场球员因抗议过激连吃两张黄牌被罚下场,终场哨响时,多名球员拒绝与裁判握手,客队则在一片混乱中侥幸守住平局。

赛后发布会上,客队主帅谨慎回应:“VAR是双刃剑,今天我们可能是受益者,明天也可能成为受害者,足球需要规则,但更需要人性化的平衡。”

联赛官方暂未回应

截至发稿,联赛官方尚未就本次判罚发表声明,根据以往案例,此类争议通常以“支持裁判最终决定”草草收结,值得注意的是,国际足联近年来已开始测试半自动越位技术,试图通过AI实时判定减少人为误差,但推广仍需时日。

争议背后的深层问题

本次事件再次暴露了现代足球面临的困境:如何在科技辅助与比赛观赏性之间找到平衡,VAR虽纠正了许多历史性误判,但其冗长的审核过程和“吹毛求疵”的标准正让比赛失去原有的热血与即兴。

更值得反思的是,裁判的权威性正在因VAR的频繁介入而削弱,当每一个细节都被放大审视时,裁判的现场判断反而显得无足轻重,这无疑动摇了足球运动的根基——信任与尊重。

一场本该精彩的比赛,最终因VAR的争议判罚沦为闹剧,无论是球迷、球员还是管理者,都该重新思考:我们引进技术的终极目的,究竟是追求绝对的“正确”,还是守护足球最本真的魅力?当绿茵场上的每一次欢呼都可能被冰冷的回放推翻,这项运动是否正在失去它最珍贵的灵魂?